康复学院巡礼

康复学院(体育教学研究部)成立于2008年2月,下设4个教研室、1个康复医学实验室和1个体质健康测试中心。现有康复治疗学、运动康复、假肢矫形工程、康复物理治疗4个本科专业和医学康复技术硕士专业,全日制在校生1341人(本科生1159人,研究生82人)。学院负责4个本科专业和1个硕士专业的教学、公共体育课程及体质测试,并承担全校临床医学专业康复医学课程的教学。现有教职工53人,其中,高级职称10人、博士高层次人才14人。形成校本部“36名专任教师+附属医院44名临床教师”的双师型教学团队,15人通过省级双师型教师认定。教师学术影响力持续提升,现有国家级教指委成员1人、省级以上专业委员会任职10人次。

1.擦亮红医育人品牌

将“红医文化”融入思想政治教育工作,构建“1+3+5”的仁爱教育体系,专业+思想政治教育持续深化“有温度的康复医学”品牌活动。举办8届“康复新榜样”活动40余名校友学业导师为3000余名康复学子的职业之路领航。涌现了急关头挺身而出勇救落水青年的黄汉明、袁杰同学等优秀学子,发挥“医康养”融合专业特色,年均志愿服务总时长13500余小时。“三全育人式”就业,连续5年出台学院1号文件《康复学院毕业生就业工作推进方案》,全院全员参就业指导,学院本科生初次就业率连续四年列居全校第一,硕士研究生连续四年就业率100%,每年均有多名硕士研究生深造博士学位。

2.创新驱动人才培养改革

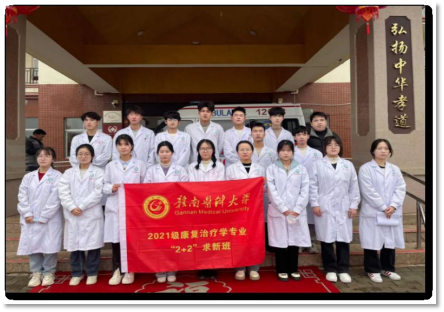

构建了“三引+三进+三创”的赣医康复育人模式,形成“早临床、多动手、产教融合”的实践教学特色。打造了地方院校康复治疗学专业人才“2+2”联合培养样板,率先在全校全面推进“2+2”求新班创新型康复人才培养,提升学生岗位胜任力。创设了假肢矫形工程专业产教融合的行业专家导师“请进来”教学模式,开展了以赛促学(解剖大赛、人体运动学大赛、康复技能竞赛、康复工程创新创意比赛)、以赛促教医教协同教学方式。

3.教育教学高质量发展

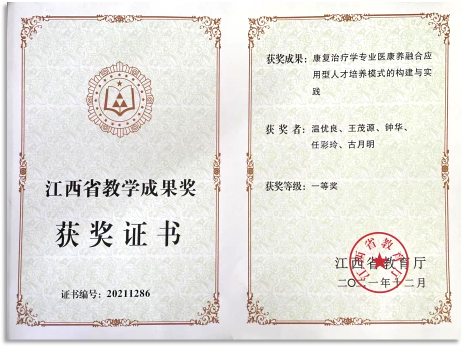

医康养融合应用型人才培养获得江西省第十七批高等教育(本科层次)教学成果奖一等奖1项、江西省教学成果奖青年项目(研究生教育类)2项。

建成省级一流专业1门(康复治疗学)、省级线上一流课程2门(人体运动学、康复医学)、省级课程思政示范项目2项(传统康复方法学、肌动学),获国家级线上线下混合式一流课程培育立项1项(人体运动学),校级“数智课程”项目3项(人体运动学、康复医学、传统康复方法学)。校企共建课程2门(康复工程学、下肢矫形器设计与应用),开发虚拟仿真实验教学项目1项(功能障碍患者居家环境改造虚拟仿真实验),主编教材3部、副主编8部。医学康复技术硕士学科在教育部第五轮评估中获好成绩,为全国首批医学技术硕士授权点。近三年,教师获第九届全国“科莱瑞迪杯”矫形器制作技能大赛一等奖1项、全国物理治疗科普大赛一等奖1项、三等奖2项、江西省康复医学会教学创新大赛比赛一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项。

4.创新创业焕发新活力

教师科技创新能力不断提升,建成4个科研团队、3个研究中心,近三年获国家自然科学基金1项、省部级课题12项、市厅级25项。发表SCI论文30篇,获发明专利6项、实用新型专利17项。学生科技创新取得新突破,获国家级创新创业项目9项、省级16项,发表SCI论文61篇,在国家级康复赛事中获一等奖3项、二等奖5项,在“挑战杯”等省级赛事中获奖3项,获专利9项、软件著作权10项。

5.体医融合展现新成效

学院将红医文化融入校园体育文化中,持续开展红医+体育赛事,树立体育活动品牌,举办7届“红医杯”校园微马跑万余名师生成为红医文化的传承者与传播者。传统养生功法、金刚功、八段锦、太极拳成为新风尚,全民健身运动热情不断高涨。体育竞技赛事斩获佳绩,省运会高校组比赛斩获一金一银四铜,大学生田径运动会比赛勇夺四金六银二铜,省大学生体育运动会喜得二金二银铜的好成绩,十余名教师在各项省级竞赛中获省级“优秀教练员”荣誉称号。